LA BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE

— LITTÉRATURE RUSSE —

Nikolaï Rimski-Korsakov

(Римский-Корсаков Николай Андреевич)

1844 — 1908

MA VIE MUSICALE

(Летопись моей музыкальной жизни)

1909

Introduction et adaptation d’Ely

Halpérine-Kaminsky [traduction non intégrale],

Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1914.

TABLE

INTRODUCTION DE L’ADAPTATEUR : RIMSKY-KORSAKOV ET LA « NOUVELLE ÉCOLE »

INTRODUCTION DE L’ADAPTATEUR : RIMSKY-KORSAKOV ET LA « NOUVELLE ÉCOLE »

En juin 1908, Rimsky-Korsakov fut enlevé à la musique russe, alors qu’en pleine activité, son superbe talent, certains disent son génie, venait d’être consacré à Paris par la représentation triomphale de la Snegourotchka.

À la mort du regretté compositeur, par les mains pieuses de sa veuve, musicienne experte, elle-même, fut édité l’original des mémoires du défunt compositeur, sous le titre de Ma vie musicale et dont le haut intérêt attira l’attention de la presse et du public russes. De fait, dans cet in-folio de près de 400 pages, les renseignements abondent, non seulement sur « la vie musicale » de l’auteur, mais sur toute la « nouvelle école » dont il fut le plus actif représentant et que la « saison russe » des derniers printemps a révélée aux Parisiens avec un succès si imprévu.

Il était inévitable que la soudaineté même de ces manifestations d’une musique peu connue du public occidental nous fît commettre certaines erreurs de jugement qu’il n’est pas indifférent de redresser, en puisant à une source aussi sûre que le témoignage de celui-là même qui fut l’un des fondateurs de cette musique. C’est l’un des motifs de la traduction que nous donnons des mémoires de N.-A. Rimsky-Korsakov. Mais rassurons tout de suite le lecteur rebelle aux dissertations sur le contrepoint, l’harmonie, la fugue ou l’orchestration. Ces mémoires sont de ceux qu’on lit à la fois avec plaisir et profit ; et si l’auteur nous renseigne exactement sur la période la plus intéressante du mouvement musical en Russie, il le fait avec agrément et sans dédaigner la couleur ni l’anecdote significative.

Au surplus, un choix nous est imposé par les dimensions mêmes du livre, contenant des parties où sont relatés les événements familiaux et ceux de la carrière navale de l’auteur, mentionnant des faits et des noms peu familiers au lecteur français. Cette partie des mémoires pourrait être utilisée dans une étude consacrée à la biographie de Rimsky-Korsakov, accompagnée de commentaires qu’elle exige et complétée de détails qui lui manquent.

Les pages que nous publions aujourd’hui décrivent la physionomie des « cinq » qui furent les fondateurs, de la « nouvelle école » : Balakirev, César Cui, Moussorgsky, Borodine et notre auteur, le plus jeune et le plus fécond, Rimsky-Korsakov. Elles précisent ce qu’on sait déjà de l’influence prédominante du premier sur les quatre autres et du soin désintéressé qu’a mis le dernier à mettre sur pieds les œuvres inachevées de Moussorgsky et de Borodine. Elles nous disent le rôle qu’a joué Berlioz auprès de ces novateurs et, naturellement, caractérisent surtout « la vie musicale » de l’auteur de la Pskovitaine et de Snegourotchka.

Toutefois, pour l’intelligence de ces chapitres choisis, il convient de les éclairer, de les relier pour ainsi dire, par une brève notice biographique sur le narrateur, ce que nous ferons en nous guidant en partie de ses propres mémoires.

Né en 1844, à Tikhvine, dans ce gouvernement de Novgorod qui fut à l’origine une république autonome et dont les chants populaires l’ont plus d’une fois inspiré, le jeune Nicolas Rimsky-Korsakov montra de bonne heure d’exceptionnelles dispositions musicales. Il les tenait tant de son père que de sa mère, mais c’est surtout son oncle paternel qui était doué d’une vraie nature de musicien, jouant au piano des ouvertures entières et autres morceaux compliqués, sans connaître une note et ne se guidant que sur son ouïe. Quant au petit Nicolas, à peine âgé de deux ans, il distinguait déjà parfaitement les mélodies que lui chantait sa mère ; à quatre ans, il répétait correctement ce que lui avait joué son père, et retrouvait de lui-même sur le piano les notes de la mélodie qu’il avait chantée. À six ans, commencèrent ses études régulières de piano, et cinq ans après, il composait !

« J’avais onze ans, raconte-t-il, quand l’idée me vint de composer un duo vocal et son accompagnement au piano. J’ai pris les paroles dans un livre d’enfant. J’ai réussi à écrire ce duo et, autant que je me souviens, ça se tenait assez bien. »

Mais, ajoute-t-il, ni pendant son enfance, ni pendant sa jeunesse même, il n’a rêvé de la carrière de musicien ; étant d’une famille de marins, c’est la marine qui l’attirait. Il entra à l’École navale de Saint-Pétersbourg, ville où il eut aussi plus de facilité d’entendre de la vraie musique, ainsi que de poursuivre ses études musicales. C’est alors que, toujours élève assidu de l’École navale, il composa, en 1862, sa première œuvre, une symphonie, qui, chose à noter, fut aussi la première symphonie russe, car avant lui, aucun compositeur de son pays n’avait abordé ce genre élevé de composition musicale. L’aspirant de marine termina cette œuvre pendant son voyage de circumnavigation, et, à son retour, il put la voir exécutée, en 1865, à un concert de l’École Gratuite de Musique de Saint-Pétersbourg que dirigeait le jeune mais déjà célèbre Balakirev. Le succès de la symphonie fut éclatant, et son auteur, à peine âgé de vingt-deux ans, fut admis dans le cercle de Balakirev au même titre que les aînés.

Promu entre temps officier et tout en continuant son service dans les bureaux de la marine, Rimsky-Korsakov consacra dès lors tous ses loisirs à la musique. Il écrivit successivement son « tableau musical » pour orchestre : Sadko ; la Fantaisie serbe et le poème symphonique Antar. Et l’auteur n’avait que vingt-quatre ans ! Bientôt après, en 1872, il termina son premier opéra, cette Pskovitaine que nous avons écoutée avec ravissement pendant l’une des « saisons russes ».

Il est vrai que c’est la troisième rédaction, celle de 1892, qui fut représentée à Paris, et c’est l’ignorance de ce fait important qui a induit en erreur nos critiques musicaux, demeurés surpris non seulement devant le caractère nouveau de cette musique, composée il y a près d’un demi-siècle, mais encore devant la science consommée dont faisait preuve le compositeur débutant.

C’est le moment de dire que Rimsky-Korsakov ignorait tout à cette époque de la technique musicale, ayant été seulement à l’école de Balakirev, qui se faisait précisément gloire de ne pas entraver sa libre inspiration par la syntaxe : un sens sûr et son expérience individuelle remplaçaient chez ce dernier le savoir méthodique, et son talent exceptionnel de créateur spontané voilait son manque d’instruction technique. Moussorgsky, dont le talent confinait au génie, en savait encore moins et ne chercha jamais à s’instruire. Pourtant, il est l’auteur de ce prodigieux Boris Godounov. Borodine, l’auteur de cette autre œuvre-maîtresse : Le prince Igor, ne s’était pas non plus formé à une école régulière.

Au reste, sur les « cinq », seul Balakirev, grâce à l’appui des mécènes avertis, a pu faire de la musique son unique occupation. Moussorgsky, d’abord officier de la garde, était employé d’État ; Borodine, un savant d’une réelle autorité, « le plus chimiste des musiciens », suivant l’expression d’un autre chimiste, professait la chimie à l’École de Médecine ; César Cui, un non moins savant professeur de fortification à l’École du Génie, est arrivé aujourd’hui au grade de général. Nous avons vu, enfin, que Rimsky-Korsakov était marin. Et tous, ils traitèrent avec un certain dédain les « forts en thème » qui, tel Tchaïkovsky, avaient passé par le Conservatoire de Musique. C’est pour réagir contre cet enseignement « officiel » que Balakirev avait fondé l’École Gratuite de Musique, où la pratique primait la théorie.

Il est une fort curieuse lettre, datée de 1877, où Tchaïkovsky, précisément, déplore l’influence exercée sur Rimsky-Korsakov par Balakirev et son groupe. Certains passages sont à citer, parce qu’ils décrivent assez exactement l’état d’âme où se trouvait, à cette époque, le plus jeune des membres de ce groupe, et caractérisent en même temps l’auteur de la lettre, le représentant le plus autorisé de l’école méthodique, fondée en Russie par Antoine Rubinstein.

« Balakirev, déclare catégoriquement Tchaïkovsky, a gâché les jeunes années de Rimsky-Korsakov en lui suggérant que l’étude est vaine. Il est l’inventeur de ce nouveau groupe qui renferme des forces réelles, mais incultes, faussement orientées ou épuisées prématurément. Tous ces compositeurs ont énormément de talent, mais ils sont atteints profondément d’une outrecuidance illimitée de dilettanti, se croyant supérieurs à tout le reste du monde musical.

« Seul Rimsky-Korsakov fait exception. Il s’est formé lui-même comme les autres ; mais une transformation s’est opérée en lui. C’est une nature loyale et sérieuse. Tout jeune, il s’est trouvé au milieu de personnes qui l’ont persuadé d’abord de son génie, puis de l’inutilité de l’étude, de l’action néfaste de l’école sur la force créatrice, sur l’inspiration, etc. Il y crut. Ses premières compositions témoignent d’un très grand talent, mais dépourvu de toute connaissance théorique.

« Tous les membres de son groupe étant amoureux chacun de soi et les uns des autres, cherchèrent à imiter telle œuvre produite par l’un d’eux qu’ils avaient jugée parfaite. C’est ainsi qu’ils tombèrent dans la monotonie des procédés, l’impersonnalité, la mièvrerie. Rimsky-Korsakov fut le seul qui comprit, il y a cinq ans environ, que les idées mises en avant par le groupe n’ont aucun fondement, que le mépris de l’école, de la musique classique, des modèles reconnus, n’est autre que de l’ignorance. Je possède une lettre de lui, écrite à cette époque, qui m’avait profondément ému.

« Il fut au désespoir lorsqu’il s’aperçut de la perte de tant d’années pendant lesquelles il avait suivi un sentier qui ne menait nulle part. Il se demandait ce qu’il devait faire. Apprendre, naturellement ; et il se mit à l’étude avec un tel zèle que bientôt la technique l’absorba tout entier...[1] »

De fait, nommé en 1871 — à vingt-sept ans — professeur d’instrumentation et de composition au Conservatoire de musique de Saint-Pétersbourg, il s’est dit que pour pouvoir enseigner, il faut d’abord apprendre. Déjà auteur de la remarquable symphonie Antar, de l’opéra la Pskovitaine , il fréquente la classe de son collègue du Conservatoire, M. Johansen, s’assied sur le banc des élèves et repasse avec eux les problèmes d’harmonie, de contrepoint, de fugue. Il revise entièrement la plupart de ses productions anciennes, et c’est à cette époque que se rapporte notamment sa deuxième version de la Pskovitaine.

Ayant quitté le service actif dans la marine, il fut nommé, deux ans après, inspecteur des musiques militaires de la flotte, et, dans ce poste encore, il profita pour étudier en détail les instruments à vent et pénétrer tous les secrets de l’instrumentation. Succédant à Balakirev comme directeur de l’École Gratuite de Musique, il s’y fait la main comme chef d’orchestre, en jouant des classiques, au vif mécontentement de son prédécesseur.

Il demeure toutefois dans les meilleurs termes avec les membres de son groupe, en devient pour ainsi dire le « théoricien », auquel Balakirev renvoie avec une moue dédaigneuse ceux d’entre ses élèves qui veulent commencer par le commencement. À ce titre encore, il ne ménage pas son concours désintéressé à Moussorgsky et à Borodine, l’offre même avec insistance, poussé qu’il est par le désir, si rare chez un confrère, de conserver à l’art des productions de génie qui allaient s’évanouir par la paresse et l’intempérance de l’un, l’activité scientifique et pédagogique de l’autre. Et si Boris Godounov et Le prince Igor, ces chefs-d’œuvre non seulement de la nouvelle école, mais de toute la musique russe, ont pu être représentés, tous les historiens du mouvement artistique en Russie sont d’accord pour affirmer qu’on le doit aux soins et à la science de Rimsky-Korsakov. C’est lui qui a parachevé, ordonné et entièrement orchestré les deux opéras, aidé en partie, pour Le prince Igor, par son meilleur élève, A. Glazounov, devenu maître à son tour, aujourd’hui directeur du Conservatoire de musique de Saint-Pétersbourg.

La maîtrise de Rimsky-Korsakov, mettant en valeur ses dons innés, s’affirma de plus en plus dans ses propres productions : les opéras la Nuit de Mai, écrit en 1879, et Snegourotchka, cette œuvre d’une poésie épique, tout imprégnée du lumineux paganisme slave, et qui, incomprise au début, fit bientôt solidement asseoir la renommée du jeune compositeur. Balakirev, tombé dans le mysticisme, s’efface durant de longues années, et Rimsky-Korsakov est reconnu pour le vrai chef de la nouvelle école, salué, d’autre part, par des techniciens tels que Liszt et Tchaïkovsky.

Il a toute l’autorité, dès lors, pour publier son traité d’harmonie, résumé remarquablement clair et précis de ses leçons au Conservatoire, et qui demeure encore le modèle du genre. Ses multiples occupations, au Conservatoire, au choral de la Cour, aux « Concerts symphoniques russes », dont il dirigeait l’orchestre, etc., n’arrêtèrent point son extraordinaire fécondité. Outre la troisième version de la Pskovitaine , il écrit successivement les opéras : Mlada, La Nuit de Noël, Sadko, Mozart et Saliéri, Véra Scheloga (prologue à la Pskovitaine ), La Fiancée du tsar, le Dit sur le tsar Saltan, Servilie, Kastcheï, le Pan Voyevode, Kitej et, enfin, le Coq d’or, dont la représentation ne fut autorisée par la censure qu’après la mort de l’auteur. Citons ensuite, en plus des symphonies indiquées au début, l’ouverture « sur des thèmes russes », le Capriccio espagnol, le « Conte pour orchestre », l’ouverture dominicale (thème religieux), la suite symphonique Schéhérazade ; puis, nombre de pièces pour piano, des chœurs, des romances, des chants populaires et religieux, etc., etc.

Nous nous éloignerions du but indiqué en cherchant à caractériser l’œuvre considérable du défunt compositeur. Mais puisque nous parlons de « nouvelle école », il convient de rappeler en une brève formule l’objectif qu’elle poursuivait et la voie qu’elle avait prise pour l’atteindre.

Son but était la recherche de la vérité (le précurseur de cette école, Dargomijsky, se l’était déjà imposé) et de la couleur nationale. Glinka, de qui date la conquête de l’indépendance de la musique russe, avait réussi à se dégager partiellement de l’influence étrangère. Mais ce fut le groupe des « cinq » qui se différencia radicalement en tirant parti du riche patrimoine constitué par les chants populaires. Là est la base de cette musique nouvelle et qui lui imprime une si forte originalité. Quant à la forme, elle est renouvelée par l’introduction dans le drame lyrique du style symphonique et des récitatifs, ainsi que par l’emploi fréquent des chœurs qui expriment avec ampleur l’âme collective de la nation.

Rimsky-Korsakov, en particulier, « a découvert et réalisé, selon l’expression de M. Glazounov, non seulement l’harmonisation, mais encore le contrepoint du chant russe, ce qu’avait rêvé Glinka », et l’auteur de la Pskovitaine apparaît ainsi comme le continuateur direct du fondateur de la musique nationale. C’est Glazounov, le plus brillant des derniers venus de la nouvelle école, qui parle ainsi.

Quoi qu’il en soit, toute cette période décisive de formation d’une musique nouvelle en Russie se reflète dans « la vie musicale» individuelle de Rimsky-Korsakov. Son existence consciente de musicien commence, en effet, vers 1860, quand tous les Russes étaient, comme lui, « amoureux » de Glinka, et elle s’achève en 1908, après l’apparition des élèves de Rimsky-Korsakov, tels que Glazounov, Arensky, Liadov, Tcherepnine.

Malheureusement, ses mémoires s’arrêtent dix-huit mois environ avant sa mort, ce qui nous prive de la possibilité de connaître ses impressions quant au triomphe de ses œuvres à l’Opéra-Comique et aux concerts de l’Académie nationale de Musique, au printemps de 1907. Dans sa préface aux mémoires de son mari, Mme Rimsky-Korsakov croit pouvoir expliquer ce silence par la composition de l’opéra Le Coq d’or, par laquelle son mari fut entièrement absorbé ; puis son mal, une angine de poitrine, s’aggrava à partir de la fin de 1907 et l’emporta en juin de l’année suivante.

En revanche, nous trouvons dans son récit une brève description de son séjour à Paris, pendant l’Exposition de 1889, lorsqu’il y vint diriger les concerts russes au Trocadéro, ainsi que des pages ne manquant pas non plus d’intérêt pour nous, relatives aux concerts donnés par Berlioz à Saint-Pétersbourg.

E. Halpérine-Kaminsky.

CHAPITRE PREMIER.

Balakirev et son groupe. César Cui, Moussorgsky, Borodine. Mon entrée dans ce groupe. (1861-1862)

Balakirev a produit sur moi une forte impression dès notre première rencontre. Excellent pianiste, jouant tout par cœur, il avait des pensées hardies et neuves et un talent de compositeur que je vénérais.

À notre première entrevue, on lui montra mon scherzo en « ut min. » ; il approuva après quelques remarques. On lui fit entendre mon nocturne et des fragments de symphonie. Il exigea que je me misse sans tarder à la composition de la symphonie. Je fus transporté de joie.

Je rencontrai chez lui Cui et Moussorgsky dont j’avais seulement entendu parler par Canillet[2].

Balakirev instrumentait alors pour Cui l’ouverture du Prisonnier du Caucase. Avec quel enthousiasme j’assistais à ces débats sur l’instrumentation, la vocalisation, etc. On joua également à quatre mains l’allegro en « ut maj. » de Moussorgsky qui me plut. Je ne me souviens plus quel morceau de lui joua Balakirev ; je crois que c’était le dernier entr’acte du Roi Lear. Puis, ce furent des conversations sur les questions musicales du jour. Je me suis trouvé plongé du coup dans un monde nouveau de vrais musiciens de talent dont j’avais jusqu’ici seulement entendu parler par des camarades dilettanti. L’impression était réellement très forte.

Chaque samedi soir des mois de novembre et décembre, je me rendais aux réceptions de Balakirev où venaient fréquemment Moussorgsky et Cui. C’est chez lui également que je fis connaissance de V. V. Stassov[3]. Je me souviens qu’au cours d’un de ces soirs, Stassov nous lut des fragments de l’Odyssée en visant surtout l’instruction de ma personnalité.

Balakirev, seul ou à quatre mains avec Moussorgsky, jouait des symphonies de Schumann, des quatuors de Beethoven ; Moussorgsky chantait des morceaux de Rousslan[4] notamment la scène de Farlaf et de la Naïna.

Autant que je m’en souviens, Balakirev composait alors un concerto pour piano, dont il nous jouait des fragments. Il m’expliquait souvent la forme des compositions et leur instrumentation. C’était tout nouveau pour moi. Les goûts de son groupe allaient vers Glinka, Schumann et le dernier quatuor de Beethoven. Huit des symphonies de celui-ci n’étaient que médiocrement prisées par le groupe ; Mendelssohn, sauf son ouverture du Songe d’une nuit d’été et le Hebriden, était peu estimé. Mozart et Haydn étaient considérés comme vieillis et naïfs ; Sébastien Bach passait pour pétrifié ou tout simplement pour une nature musicale morte, sans sentiment, produisant comme une machine. Hændel, par contre, était, à leurs yeux, une nature puissante. Chopin était comparé par Balakirev à une mondaine nerveuse. Le commencement de sa Marche funèbre (en « si bém. min. ») l’enchantait, mais la suite ne valait rien à ses yeux ; certaines de ses mazurkas plaisaient, mais la plupart de ses productions étaient seulement considérées comme de la fine dentelle. Berlioz, qu’on commençait à connaître, était très apprécié. Liszt était encore mal connu et déjà on le jugeait comme musicalement corrompu et parfois même caricatural. On parlait peu de Wagner.

L’attitude envers les compositeurs russes était la suivante : on estimait Dargomijsky pour la partie de la Roussalka contenant des récitatifs ; ses fantaisies orchestrales passaient seulement pour une originalité, tandis que les romances Paladin et l’Air d’Orient étaient fort prisées. (Son opéra Le convive de pierre n’était pas encore écrit). En général, on lui refusait un talent exceptionnel et on le traitait avec une nuance d’ironie. Lvov[5] était jugé nul ; Rubinstein ne jouissait que d’une réputation de pianiste, sans talent ni goût comme compositeur. Sérov n’avait pas encore commencé à cette époque sa Judith et l’on n’en parlait pas.

Je buvais avec avidité toutes ces opinions et, sans raisonnement ni contrôle, je me pénétrais des goûts de Balakirev, Cui et Moussorgsky. À vrai dire, beaucoup de ces opinions étaient des arrêts sans preuve, car le plus souvent, on ne jouait devant moi les œuvres des autres qu’en fragments et je n’avais pu me faire un jugement sur l’ensemble ; certaines me restaient même totalement inconnues. Néanmoins, j’adoptais de confiance et avec enthousiasme ces arrêts et j’en parlais avec une ferme conviction à mes anciens compagnons amateurs de musique.

Balakirev s’attacha fortement à moi, m’affirmant que je prenais dans son affection la place de Goussakovsky sur lequel on fondait de grands espoirs et qui voyageait à cette époque à l’étranger. Si Balakirev m’aimait comme un fils et un élève, j’étais, moi, tout épris de lui. À mes yeux, son talent dépassait toutes les limites du possible et chacune de ses paroles m’apparaissait comme la vérité absolue.

Je n’éprouvais certes pas le même sentiment pour Cui et Moussorgsky ; mais mon admiration et mon attachement pour eux étaient très grands.

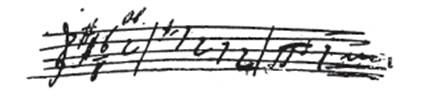

Sur le conseil de Balakirev, je me mis à la composition de la première partie de la symphonie en « mi bém. min. », d’après les brouillons que je possédais. Le prélude et le développement des thèmes subissaient de sensibles corrections de la main de Balakirev, et je retravaillais le tout avec zèle.

Pendant les fêtes de Noël, je me rendis chez mes parents à Tikhvine et j’y achevai toute la première partie, qui fut ensuite approuvée par Balakirev presque sans correction. La première tentative pour instrumenter cette partie me fut difficile, et Balakirev instrumenta pour moi la première page du prélude ; dès lors mon travail avança plus vite. Balakirev et les autres affirmèrent même que je montrais des dispositions pour l’instrumentation.

Durant l’hiver et le printemps de 1862, je composai le scherzo (sans trio) pour ma symphonie, ainsi que le finale qui plut particulièrement à Balakirev et à Cui. Je crois me souvenir que ce finale fut composé sous l’influence de l’Allegro symphonique de Cui qu’on jouait à ce moment chez Balakirev. J’avais composé le principal thème de ce finale en wagon, lorsqu’à la fin de mars, je revenais de Tikhvine à Saint-Pétersbourg avec mon oncle Pierre.

Je n’ai pu connaître et aimer réellement la musique qu’à Saint-Pétersbourg, où j’ai entendu de la vraie musique, exécutée d’une façon convenable, même en écoutant des opéras comme Lucie de Lammermoor. Mais ma vraie affection pour l’art n’a commencé qu’après l’audition de Rousslan.

Le premier musicien et virtuose sérieux que j’aie connu était Canillet. Je lui suis profondément reconnaissant pour le développement de mon goût et la culture initiale de mes facultés de composition. Mais je lui reproche d’avoir peu soigné ma technique du piano, et négligé de me préparer aux études d’harmonie et de contrepoint. Les leçons d’harmonisation des chorals qu’il m’avait proposées avaient bientôt cessé ; en effet, en corrigeant mes écrits, il ne m’enseignait pas les procédés élémentaires d’harmonisation, de sorte que, en résolvant mes problèmes à tâtons, je finis par m’en dégoûter. En travaillant chez Canillet, je ne connaissais même pas la dénomination des principaux accords, et pourtant je me piquais de composer des nocturnes, des variations, etc. C’est ainsi que, malgré mon goût grandissant pour la musique, j’étais à peine un dilettante lorsque je fis la connaissance du groupe de Balakirev.

C’est dans ces conditions, après des essais de dilettante par la technique, mais sérieux quant au style et au goût musical, qu’on m’incitait à la composition d’une symphonie. Balakirev, qui n’avait jamais fait aucune étude systématique de l’harmonie et du contrepoint, qu’il avait même totalement dédaignés, ne reconnaissait sans doute pas l’utilité d’une pareille occupation. Grâce à son talent naturel, son habileté de pianiste, le milieu musical dans une maison artiste où il avait dirigé un orchestre privé, il s’était du coup formé en véritable artiste praticien. Étonnant déchiffreur, incomparable improvisateur, doué d’un sentiment inné de l’harmonie et de la polyphonie, il possédait la technique de la composition, partie don naturel, partie acquisition de l’expérience personnelle. Il avait, et la science du contrepoint, et celle de l’orchestration, et le sentiment de la forme, en un mot, tout ce qui est exigé du compositeur. Tout cela, il l’avait acquis par une énorme érudition musicale et une mémoire extraordinaire, ce qui est d’un si grand secours pour s’orienter dans la littérature musicale. Son sens critique était, à ce point de vue, incomparable. Il sentait à l’instant l’erreur ou l’inachevé technique, il voyait immédiatement les défauts de la forme. Lorsqu’il en trouvait dans mes ouvrages ou dans ceux d’autres jeunes gens, il s’asseyait au piano, improvisait et montrait sans hésitation les défauts et comment il fallait s’en corriger. Despotique, il exigeait que l’œuvre fût revisée en suivant à la lettre ses indications, de sorte qu’on rencontrait plus d’une fois des passages entiers de lui dans les œuvres des autres. On lui obéissait aveuglément, car son ascendant était considérable. Jeune, avec de beaux yeux brillants et vifs, une luxueuse barbe, parlant avec autorité et franchise, prêt à tout instant à improviser, répétant sans se tromper tout morceau qu’on lui jouait une fois, il jouissait de cet ascendant comme nul autre. Appréciant le moindre indice de talent chez autrui, il ne pouvait ne pas sentir toutefois sa supériorité, et cet autre ne pouvait ne pas la subir. On eût dit que quelque force magnétique émanait de lui.

Mais en dépit de sa grande intelligence et de ses brillantes facultés, il ne comprenait pas qu’une chose bonne pour lui ne valût rien pour les autres, pour ceux qui s’étant développés dans d’autres conditions, possédaient une autre nature, et que leur progrès musical dût suivre une autre voie et s’accomplir dans le délai voulu. Il exigeait, en outre, que les goûts de ses élèves s’adaptassent identiquement aux siens. Le moindre écart était cruellement poursuivi par lui : railleries, parodies, tout lui était bon pour humilier l’élève ; celui-ci rougissait et renonçait pour longtemps, sinon pour toujours, à l’opinion qu’il avait émise.

J’ai déjà défini la tendance générale des goûts de Balakirev et de ses amis, fortement influencés par lui. J’ajouterai que la création mélodique, sous l’influence des œuvres de Schumann, était peu prisée à cette époque. La plupart des mélodies et des thèmes était considérée comme le côté faible de la musique. Presque toutes les idées fondamentales des symphonies de Beethoven étaient jugées faibles ; les mélodies de Chopin comme doucereuses et faites à l’intention des dames ; celles de Mendelssohn, aigres et faites pour le goût des petits boutiquiers. Cependant, les fugues de Bach étaient estimées.

Une composition n’était jamais examinée dans son entier et au point de vue esthétique.

En vertu de ces principes, toute nouvelle œuvre que Balakirev faisait connaître à son cercle était exécutée par lui par fractions, souvent même sans ordre : d’abord la fin, puis le commencement, ce qui produisait généralement une étrange impression sur l’auditeur occasionnel.

Un élève dans ma situation devait montrer à Balakirev son œuvre dans un état encore embryonnaire. Balakirev y apportait aussitôt ses corrections, indiquant dans quel sens il fallait retravailler cet embryon. Ainsi, il louait les deux premières mesures et puis critiquait, ridiculisait les deux suivantes.

.......................................................................................................................................................................

Chose étrange, la fécondité et la rapidité de production n’étaient nullement approuvées par Balakirev qui possédait pourtant au plus haut degré le talent d’improvisation. De fait, il y avait là quelque chose d’énigmatique. Balakirev, prêt à tout moment à exercer sa fantaisie avec un goût parfait sur n’importe quel thème de lui ou d’un autre ; Balakirev, qui saisissait instantanément les défauts de composition et qui indiquait immédiatement comment il fallait continuer telle partie ou éviter telle tournure ; Balakirev, dont le talent de composition éclatait aux yeux de tous, ce même Balakirev composait avec une excessive lenteur et après mûre réflexion.

Il était alors âgé de vingt-quatre à vingt-cinq ans et il avait déjà à son actif plusieurs romances du meilleur crû, une ouverture espagnole, une autre russe et la musique pour le Roi Lear. Ce n’était pas beaucoup, et pourtant ce fut son époque la plus productive, car sa fécondité diminua avec les années...

En entrant dans le groupe de Balakirev, j’y ai pris pour ainsi dire la place de Goussakovsky. Celui-ci venait de terminer ses études à la Faculté de chimie et était parti pour longtemps à l’étranger. C’était un talent de compositeur puissant et une nature étrange, désordonnée et maladive. C’est du moins ce qu’affirmaient Balakirev et Cui. Sa musique était belle, d’un style mélangé de Beethoven et Schumann. Balakirev le guidait dans sa composition, mais il n’y restait rien d’achevé de lui ; il passait d’un sujet à un autre et ses ébauches demeuraient souvent sans transcription et seulement dans la mémoire de Balakirev.

Quant à moi, je ne donnais pas beaucoup de peine à notre chef de groupe ; j’étais toujours disposé à refaire suivant ses indications les parties de ma symphonie, et je les achevais en profitant de ses conseils et de ses improvisations. Il me considérait comme spécialiste en symphonie. Par contre, en attribuant à Cui le penchant pour l’opéra, il lui laissait une certaine liberté de création, se montrant condescendant sur certains points qui ne répondaient pas à son goût personnel.

La fibre obérienne dans la musique de Cui se justifiait par son origine mi-française, et on le laissait faire. On ne voyait pas en lui un futur bon orchestrateur, et Balakirev instrumentait volontiers certaines de ses pièces, notamment l’ouverture du Prisonnier du Caucase. Cet opéra était déjà prêt à cette époque et le Fils du Mandarin était presque achevé. Son Allegro en « mi bém. maj. » avait été écrit sans doute sous le contrôle rigoureux de Balakirev, mais resta inachevé, car tout le monde ne se pliait pas aussi aisément que moi aux exigences du maître...

Les tentatives symphoniques de Moussorgsky n’aboutirent pas davantage sous la pression des exigences de Balakirev...

En somme, le groupe de Balakirev pendant l’hiver 1861-62 comprenait Cui, Moussorgsky et moi. Il est certain que Balakirev était nécessaire autant à Cui qu’à Moussorgsky, comme conseiller, censeur, rédacteur et professeur, sans lequel ils ne pouvaient faire un pas. Qui aurait pu le remplacer pour conseiller et montrer sa façon de corriger leurs œuvres au point de vue de la forme ? Qui aurait pu ordonner leur polyphonie ? Qui les aurait dirigés dans l’orchestration et au besoin orchestré pour eux ? Qui aurait corrigé leurs simples erreurs de rédaction ?

Cui, qui avait pris quelques leçons chez Moniuszko, était loin de savoir conduire ses parties nettement et naturellement, et il n’avait aucun don d’orchestration. Moussorgsky, excellent pianiste, n’avait aucune préparation technique comme compositeur. Tous deux n’étaient point des musiciens de profession : l’un était officier du génie, l’autre officier de la garde en retraite.

Seul Balakirev s’occupait exclusivement de musique... Glinka en personne l’avait poussé à la carrière musicale et lui avait fourni le thème d’une marche espagnole pour la composition d’une ouverture. Cui et Moussorgsky lui étaient nécessaires comme amis, coreligionnaires et disciples, mais il aurait pu se passer d’eux. La vie exclusivement musicale permit à son talent de se développer rapidement. Le développement des autres commença tardivement, avança lentement et exigeait un guide. C’est Balakirev qui le devint, lui qui arrivait à tout sans peine ni système, mais simplement par son prodigieux don musical et qui, par suite, ne se souciait d’aucun système. Je dirai plus : n’ayant passé par aucune école, il n’en reconnaissait pas davantage la nécessité pour les autres. Toute préparation est vaine : il faut créer et acquérir l’expérience par la pratique. Tout ce qui manquera à cette création initiale chez ses amis-élèves, il l’ajoutera lui-même, contrôlera l’œuvre et la préparera pour l’exécution ou la publication. Car il faut se hâter de publier. Cui a déjà vingt-cinq ou vingt-six ans, Moussorgsky vingt et un ou vingt-deux. Il n’est plus temps d’étudier, il faut agir et se manifester.

.......................................................................................................................................................................

Cette façon de procéder de Balakirev envers ses amis-élèves était-elle rationnelle ? Aucunement, à mon sens. Un élève de réel talent a besoin de si peu ; il est si aisé de lui apprendre tout ce qu’il faut en harmonie et en contrepoint pour qu’il se sente d’aplomb ; il est si facile de le familiariser avec les formes de la composition si l’on sait s’y prendre. Une ou deux années d’études systématiques pour développer la technique, quelques exercices de composition et d’orchestration, si l’on est bon pianiste, et l’école est terminée. Ce ne fut pas notre cas.

Balakirev faisait ce qu’il pouvait et savait ; et s’il ne conduisait pas notre instruction suivant nos besoins, la cause en était dans l’incertitude de notre musique d’alors et sa nature mi-russe, mi-tatare, nerveuse, impatiente, facilement excitable et aussi vite lasse, son don hors ligne qui n’avait rencontré aucun obstacle dans son développement et ses présomptions purement russes. Ajoutez à tout cela le penchant de s’attacher passionnément à ceux qui lui étaient sympathiques et de mépriser, haïr au premier contact ceux qui ne lui avaient pas plu. Ce mélange de sentiments contraires le rendait énigmatique et le conduisit, par la suite, à des conséquences absolument imprévues et incompréhensibles.

De tous ses amis-élèves, j’étais le plus jeune : je n’avais que dix-sept ans. Ce qu’il me fallait, c’était de bons exercices de piano, d’harmonie, de contrepoint et des notions sur la forme. Balakirev aurait dû avant tout m’asseoir au piano et me faire apprendre à bien jouer. Ce lui aurait été facile, puisque je l’adorais, obéissais à ses moindres conseils. Au lieu de cela, il me jugea peu apte à faire un pianiste et ne le trouva pas d’ailleurs indispensable. Il ne pouvait pas m’enseigner l’harmonie et le contrepoint, m’expliquer la syntaxe musicale, car il ne les avait pas étudiés lui-même méthodiquement, les trouvait au surplus inutiles et, m’imposant, dès notre première rencontre, la composition d’une symphonie, il me détourna de toute étude.

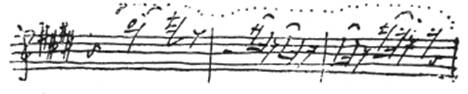

Je m’étais mis à la composition de la symphonie en imitant, grâce à mes facultés d’observation, l’ouverture de Manfred et la troisième symphonie de Schumann, le Prince Holmsky et la Jota d’Aragon de Glinka, et le Roi Lear de Balakirev. Quant à l’orchestration, je puisai, à cet effet, quelques renseignements dans le traité de Berlioz et dans certaines partitions de Glinka. Je n’avais aucune notion du trombone et du cor, et je m’embrouillais entre les notes naturelles et chromatiques. Au reste, Balakirev ne connaissait lui-même ces instruments que d’après Berlioz. Les instruments à cordes m’étaient également peu connus, et je notais des legatos inexécutables. Mes notions sur l’exécution des notes et des accords redoublés étaient également très vagues et, en cas de besoin, je me fiais aveuglément aux tables de Berlioz. Mais Balakirev n’était pas plus ferré sur le jeu et les positions des instruments à cordes. Je me rendais bien compte que j’ignorais pas mal de choses, mais j’étais convaincu que Balakirev savait tout, et, très habilement, il me cachait, ainsi qu’aux autres, l’insuffisance de son savoir. En revanche, il était bon praticien dans le coloris de l’orchestre et les combinaisons instrumentales, ce qui me rendait ses conseils inappréciables.

Quoi qu’il en soit, je terminais, en mai 1862, la première partie du scherzo et du finale de la symphonie, en les orchestrant tant bien que mal. Le finale a mérité l’approbation générale. Par contre, mes tentatives d’écrire l’adagio n’eurent pas de succès ; il ne pouvait pas en être autrement, car composer une mélodie chantante était considéré comme une occupation répréhensible, et la crainte de tomber dans la banalité m’empêchait d’être sincère.

Durant le printemps, j’allais chaque samedi aux réceptions de Balakirev et j’attendais cette soirée comme une fête. J’ai fréquenté également César Cui, qui habitait alors sur la perspective Voskressensky, où il tenait un pensionnat pour les garçons qui se préparaient aux écoles militaires. Cui avait deux pianos sur lesquels on jouait à huit mains. Les exécuteurs étaient Balakirev, Moussorgsky, son frère, Philarète Pétrovitch, qu’on appelait je ne sais trop pourquoi Eugène Pétrovitch, César Cui et parfois Dimitri Stassov. Vassili Stassov y assistait également souvent. On jouait à huit mains le scherzo Mab et le Bal chez Capulet de Berlioz, dans la transposition de Moussorgsky, ainsi que le Cortège du Roi Lear de Balakirev, dans la transposition de l’auteur. À quatre mains, on jouait les ouvertures du Prisonnier du Caucase et du Fils du Mandarin, ainsi que des morceaux de ma symphonie, au fur et à mesure de leur achèvement.

Moussorgsky chantait en compagnie de Cui des morceaux d’opéra de ce dernier. Moussorgsky possédait une agréable voix de baryton et il chantait dans la perfection, tandis que Cui avait la voix du compositeur. Mme Cui, sa femme, ne chantait plus à cette époque, mais elle était une cantatrice amateur avant que j’aie commencé à les fréquenter.

Au mois de mai, Balakirev partit pour les eaux du Caucase ; Moussorgsky alla à la campagne, Cui aux environs de Saint-Pétersbourg. Mon frère partit en mer pour un voyage d’études, sa famille, notre mère et notre oncle allèrent passer l’été en Finlande. Je suis resté seul et, affecté au service du navire-école « Almaz » qui devait entreprendre un voyage de circumnavigation, je devais passer l’été à Cronstadt, auprès de mon navire, en train d’armer. Aussi, cet été me parut-il assez long.

Je ne saurais dire que mes camarades de l’école navale furent très cultivés. En général, durant les six ans que j’ai passés à l’École, l’esprit du temps de Nicolas Ier continuait à y régner. Cet esprit était caractérisé par des espiègleries souvent grossières, des rudesses dans les rapports entre élèves, des expressions vulgaires dans les conversations, l’attitude licencieuse envers les femmes ; nul goût pour la lecture, mépris des sciences et des études de langues et, pendant la navigation estivale, abus de l’alcool. On conçoit que ce milieu fut peu favorable à l’éclosion des natures artistiques et que mon développement intellectuel n’y fut point favorisé.

Pendant mon séjour à l’École, j’ai lu Pouschkine, Lermontov, Gogol ; mais c’est tout. Passant de classe en classe d’une façon satisfaisante, je commettais néanmoins de honteuses erreurs grammaticales, j’ignorais l’histoire, et mes acquisitions ne furent pas plus grandes en physique et en chimie. Seule l’étude des mathématiques et leur application à la navigation progressait passablement. En mer, je me tenais assez bien et ne craignais aucun danger. Mais au fond, je n’aimais guère la carrière de marin et n’y avais point de dispositions.

En effet, pendant mon voyage de circumnavigation, je me suis aperçu que je n’avais aucune aptitude pour donner des ordres militaires, m’emporter, jurer, parler en chef avec les subordonnés, etc. C’était, au surplus, l’époque où les châtiments corporels étaient encore en usage. J’ai dû à plusieurs reprises assister à l’exécution de matelots condamnés à recevoir de deux à trois cents coups de bâton sur leur dos nu, devant tout l’équipage rassemblé et à entendre les suppliciés crier : « Votre Honneur ! Grâce ! »

Dès mon entrée à l’École, j’ai su tenir tête à mes camarades et j’ai pu obtenir le respect de ma personne. Mais vers la troisième année, mon caractère a changé dans le sens de la douceur et de la timidité, et, un jour, je n’ai pas répondu à un camarade qui m’a frappé sans raison.

Néanmoins, tout le monde m’aimait, car je ne participais à aucune querelle, tout en restant solidaire de mes camarades. Je ne craignais point les autorités de l’École, car ma conduite a toujours été correcte. Pendant la dernière année, mon frère a été nommé directeur de l’École navale ; aussi m’appliquais-je davantage aux études et je les ai terminées 6e, sur 60 ou 70 élèves de ma promotion.

Balakirev fut le premier de qui j’entendis les conseils sur la nécessité des études historiques, littéraires, artistiques. Je lui en dois de la gratitude. S’étant lui-même borné à l’achèvement de ses études de lycée, il possédait néanmoins des connaissances approfondies de littérature et d’histoire russes et il m’apparaissait comme très instruit. Nos entretiens ne roulaient pas, à cette époque, sur les questions de religion, mais il me semble bien qu’il était déjà alors un sceptique absolu. En ce qui me concerne, j’étais à ce moment neutre pour ainsi dire : ni croyant, ni athée ; simplement, les questions religieuses ne m’intéressaient point.

Élevé dans une famille profondément pieuse, j’étais pourtant, dès mon enfance, assez indifférent pour la prière. En faisant ma prière matin et soir et en fréquentant l’église, je n’avais en vue que d’obéir à la volonté de mes parents. Chose étrange, en priant j’ai risqué parfois des paroles sacrilèges, comme pour éprouver Dieu et afin de savoir s’il m’en punira ou non. Comme il ne m’en punissait pas, le doute naissait dans mon cœur ; parfois, le remords me tenaillait ; mais, autant que je me souviens, je n’en souffrais point trop.

Pendant les deux dernières années passées à l’École navale, deux de mes camarades m’assurèrent que Dieu n’existait pas et que « tout cela ne sont que des inventions ». L’un d’eux me disait qu’il avait lu la « Philosophie de Voltaire ». Je me suis aisément rangé à l’avis que « Dieu n’existait pas et que tout cela ne sont que des inventions ». Au fond, cette pensée m’inquiétait peu et je ne songeais nullement à ces graves questions ; seulement, ma religiosité, déjà faible, disparut entièrement, et je n’en n’éprouvais aucune soif spirituelle.

Je me souviens que, gamin de douze ans, je n’étais pas exempt d’esprit libre et que je harcelais ma mère de questions sur le libre arbitre. Je lui faisais remarquer que s’il est vrai que tout se passe sur la terre selon la volonté de Dieu et que toutes les manifestations vitales dépendent de lui, l’homme doit quand même être maître de ses actes et que, par suite, la volonté de Dieu ne doit point intervenir ; car comment pourrait-il laisser l’un de nous commettre de mauvaises actions et l’en punir ensuite ? Sans doute, je m’exprimais en termes plus enfantins, mais la pensée en était la même, et ma mère était assez embarrassée pour me répondre.

CHAPITRE II

Borodine et Moussorgsky. — Exécution de ma première œuvre. (1865-1867)

En septembre 1865, après le désarmement du navire-école Almaz[6], on m’affecta à la partie de la flotte stationnée à Saint-Pétersbourg, et je repris ma vie dans la capitale.

Mon frère avec sa famille et ma mère retournèrent à Saint-Pétersbourg à la fin des vacances, puis rentrèrent également Cui, Balakirev et Moussorgsky. Je repris mes visites chez Balakirev et me replongeai dans la vie musicale. Durant mon voyage, bien de l’eau avait coulé sous les ponts, et nombre d’événements s’étaient passés dans le monde musical. L’École Gratuite de Musique était fondée ; Balakirev dirigeait ses concerts. Judith fut représentée au Théâtre Marie, et son auteur, Serov, s’affirma comme compositeur. Richard Wagner, invité par la Société philharmonique, était venu à Pétersbourg et avait fait connaître au monde musical ses œuvres dans la parfaite exécution de l’orchestre qu’il dirigeait personnellement. C’est de cette époque, qu’à son exemple, les chefs d’orchestre prirent l’habitude de conduire le dos au public et face à l’orchestre.

Dès mes premières visites chez Balakirev, j’entendis parler de l’apparition d’un nouveau membre qui promettait beaucoup, c’était A.-P. Borodine.

Lors de ma première venue dans la capitale, il n’était pas encore rentré après les vacances d’été. Balakirev m’avait joué de lui des fragments de la première partie de la symphonie en « mi bém. maj. » qui m’avait plutôt surpris que plu. Lorsque je fis connaissance de son auteur, — Borodine, — il produisit une excellente impression sur moi et depuis commença notre amitié, bien qu’il fût de dix ans plus âgé que moi. Je fus également présenté à sa femme.

Borodine était déjà professeur de chimie à l’École de Médecine et habitait le bâtiment même de l’École où il resta, jusqu’à sa mort, dans le même appartement. Ma symphonie, jouée à quatre mains par Balakirev et Moussorgsky, lui plut. Quant à sa symphonie en « mi bém. maj. », sa première partie n’était pas encore achevée et il avait déjà ébauché les autres parties qu’il avait composées pendant l’été à l’étranger. Je fus enthousiasmé par ces fragments, ayant mieux compris également la première partie qui m’avait simplement surpris, lorsque je l’avais entendue pour la première fois.

Je devins un assidu de Borodine et passais même souvent chez lui la nuit. Nous parlions tout le temps musique, il me jouait ses projets et me montrait ses ébauches de symphonie. Il était plus au courant que moi de la pratique de l’orchestration, car il jouait du violoncelle, du hautbois et de la flûte.

C’était un homme cordial au plus haut degré, fort instruit, de relations agréables et causeur plein d’esprit. Le plus souvent, je le trouvais à son laboratoire, situé à proximité de son appartement, en train de faire passer quelque gaz incolore d’une cornue à une autre. « Il transvase du vide dans du vide, » disais-je. Les expériences terminées, nous allions dans son appartement où commençait l’action musicale, les entretiens prolongés que par moment il interrompait pour courir au laboratoire voir si rien n’était brûlé ou trop cuit, tout en faisant retentir par les corridors des sixquintes extravagantes. Il revenait et nous continuions notre musique ou notre conversation.

Mme Borodine était une femme instruite, charmante, bonne pianiste et qui vénérait le talent de son mari...

.......................................................................................................................................................................

Je fréquentais également Cui. Nous nous réunissions à tour de rôle chez l’un des membres de notre compagnie musicale : Balakirev, Cui, Moussorgsky, Borodine, Vassili Stassov et autres et nous jouions souvent à quatre mains...

Cui avait déjà commencé à cette époque sa carrière de critique musical dans le Journal de Saint-Pétersbourg ; aussi, outre le plaisir que me procuraient ses œuvres musicales, il m’inspirait du respect comme critique. Contrairement à Balakirev et à Cui, que je considérais comme des maîtres, je ne voyais en Moussorgsky et Borodine que des camarades. Les compositions de Borodine n’avaient pas encore été exécutées, son premier travail important, la symphonie en « mi bém. maj. », étant à peine encore commencé ; il était aussi inexpérimenté que moi en orchestration, bien qu’il connût mieux les instruments. Quant à Moussorgsky, quoiqu’il fût un excellent pianiste et chanteur, et que ses deux petites pièces — le scherzo en « si bém. maj. » et le chœur d’Œdipe — eussent déjà été exécutées publiquement sous la direction d’Antoine Rubinstein, il n’était pas moins ignorant en orchestration, car ses pièces avaient passé par les mains de Balakirev. D’autre part, il n’était pas un musicien de profession et ne consacrait à la musique que les moments de loisir que lui laissaient ses occupations de bureau. Il est à noter du reste que Balakirev et Cui, qui aimaient sincèrement Moussorgsky, le traitaient en protecteurs, ne fondant pas grand espoir sur son talent. Il leur semblait qu’il lui manquait quelque chose et qu’il avait particulièrement besoin de conseils et de contrôle. « Il n’a pas de tête », « il a la cervelle faible », dit plus d’une fois Balakirev en parlant de lui.

Entre Balakirev et Cui les relations étaient autres ; le premier estimait que celui-ci comprenait peu la symphonie et la forme et rien du tout dans l’orchestration. En revanche, il le considérait comme un vrai maître dans la partie vocale et lyrique. De son côté, Cui jugeait Balakirev comme un maître de la symphonie, de la forme et de l’orchestration, mais mal préparé pour l’opéra et la composition vocale en général. Ils se complétaient donc, mais se sentaient chacun dans sa partie comme des maîtres accomplis. Par contre, Borodine, Moussorgsky et moi, nous étions traités en jeunes et inexpérimentés. De même, notre attitude envers Balakirev et Cui était soumise ; leurs avis étaient écoutés, acceptés et réalisés par nous sans la moindre hésitation[7].

.......................................................................................................................................................................

Après des répétitions qui se passèrent sans incidents et pendant lesquelles les musiciens regardaient avec curiosité mon uniforme de marin, le concert eut lieu. Son programme se composait du Requiem de Mozart et de ma symphonie. Celle-ci passa bien. Je fus rappelé à plusieurs reprises et ma tenue d’officier n’a pas moins étonné le public. Un grand nombre de spectateurs vinrent me féliciter. J’étais très heureux, cela va sans dire. Je dois ajouter qu’avant le concert je ne ressentis aucune émotion et que je conservai cette impassibilité d’auteur pendant le reste de ma carrière. La presse, autant que je m’en souvienne, me fut favorable, bien que pas tout entière. Cui écrivit dans le Journal de Saint-Pétersbourg un article des plus sympathiques, en m’attribuant l’honneur d’avoir écrit la première symphonie russe ; (Rubinstein ne comptait pas) et je le crus...

En décembre 1866, j’ai composé ma première romance, sur les paroles de Heine : « À ma joue applique ta joue. » À quel propos l’idée m’en était-elle venue ? je ne m’en souviens plus ; c’est par désir sans doute d’imiter Balakirev dont les romances m’enchantaient. Balakirev en fut assez satisfait ; mais, trouvant l’accompagnement de piano insuffisant, ce qui était tout naturel chez moi qui n’étais pas pianiste, il le récrivit entièrement. C’est avec cet accompagnement que ma romance fut publiée par la suite.

CHAPITRE III

L’amitié de Moussorgsky. — Sadko. — Tchaïkovsky. (1866-1867)

Durant la saison 1866-1867, je me suis lié davantage avec Moussorgsky. Il vivait avec son frère marié et je venais souvent le voir. Il me jouait des fragments de Salammbô qui m’enthousiasmaient ; puis sa Nuit d’Ivan, fantaisie pour piano avec orchestre, entreprise sous l’influence de la Danse Macabre (de Liszt). Par la suite, la musique de cette fantaisie, après avoir subi plusieurs métamorphoses, servit à la musique de la Nuit sur le Mont-Chauve.

Il me jouait aussi ses jolis chœurs juifs : La défaite de Senaherib et Jésus Navin. La musique de ce dernier était empruntée à la musique de Salammbô. Son thème avait été entendu par Moussorgsky chez des Juifs habitant la même maison que lui. Il me fit également entendre ses romances qui n’avaient pas eu de succès près de Cui et Balakirev, notamment Kalistrate, ainsi que la jolie fantaisie sur les paroles de Pouchkine : la Nuit. Kalistrate annonçait déjà ses tendances réalistes qu’il adopta plus tard ; quant à la Nuit, cette romance manifestait l’aspect idéaliste de son talent que, par la suite, il désavoua, mais qui se montrait à l’occasion. Il en a accumulé une réserve dans Salammbô et les chœurs juifs, au temps où il ne pensait pas au moujik. Je remarquai aussi que la plus grande part de son style idéaliste, par exemple l’arioso du tsar Boris, les phrases de l’imposteur devant la fontaine, le chœur des boyards, la mort de Boris, etc., a été prise par lui dans Salammbô. Son style idéaliste manquait de fini cristallin et de forme élégante ; il en manquait parce que Moussorgsky n’avait aucune connaissance de l’harmonie et du contrepoint. Le groupe de Balakirev ridiculisa au début ces sciences inutiles, puis les déclara inaccessibles pour Moussorgsky ; c’est ainsi qu’il vécut sans elles et, pour s’en consoler, il se faisait gloire de cette ignorance et traitait la technique des autres de routine et de conservatisme. Mais quelle joie il manifestait dès qu’il réussissait à écrire une belle phrase musicale régulièrement développée ! J’en fus plus d’une fois témoin.

Pendant mes visites chez Moussorgsky, nous causions en toute liberté, en dehors du contrôle de Balakirev ou de Cui. Je montrais toute ma joie quand il me jouait ses productions ; lui en était heureux et me confiait tous ses projets. Il en avait plus que moi. L’un de ses projets était Sadko, mais il l’avait abandonné depuis longtemps et me le proposa. Balakirev approuva et je me mis à l’œuvre.

C’est à cette même époque que se rapporte la connaissance que fit notre groupe de Tchaïkovsky.

Après l’achèvement de ses études au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Tchaïkovsky fut nommé professeur au Conservatoire de Moscou, et alla habiter la vieille capitale. La seule chose que notre groupe savait de lui était la symphonie en « sol min. » dont les deux parties moyennes avaient été exécutées au concert de la Société russe de Musique. L’opinion qu’avait notre groupe de lui n’était pas très flatteuse, puisqu’il était un produit du Conservatoire, et son absence de Saint-Pétersbourg empêcha des relations directes.

Je ne me souviens plus à quel propos, mais à l’un de ses passages dans la capitale, Tchaïkovsky apparut à l’une des réceptions de Balakirev et on lia connaissance. Il se trouva être un charmant causeur, homme sympathique, simple et de relations cordiales. Sur l’insistance de Balakirev, il nous joua dès la première soirée la première partie de sa symphonie en « sol min. » qui nous plut beaucoup, et notre ancienne opinion se modifia en une plus sympathique, bien que son éducation « conservatoire » dressât toujours une barrière entre lui et nous.

Cette fois-ci, le séjour de Tchaïkovsky à Saint-Pétersbourg fut peu prolongé ; mais les années suivantes, à chacune de ses venues, il paraissait chez Balakirev, et je m’y rencontrais avec lui. Pendant un de ces passages, Vassili Stassov, comme nous tous d’ailleurs, fut enthousiasmé par le thème mélodieux de son ouverture Roméo et Juliette, ce qui suggéra à Stassov de lui recommander la Tempête de Shakespeare comme sujet pour un poème symphonique.

CHAPITRE IV

Berlioz à Saint-Pétersbourg. — Ses concerts et l’indifférence qu’il montra pour la musique russe. — Boris Godounov. — Lohengrin de Wagner. (1867-1868)

La saison de 1867-1868 fut très animée à Saint-Pétersbourg. La direction des concerts de la Société russe de Musique avait été confiée à Balakirev et, sur les instances de celui-ci on invita Hector Berlioz lui-même à venir donner ses concerts dans la capitale russe. Balakirev et Berlioz dirigèrent alternativement les concerts, et le compositeur français apparut la première fois au pupitre le 28 novembre.

Dans le programme de Balakirev, figurait entre autres l’introduction de Rousslan, le chœur du Prophète, l’ouverture du Faust de Wagner (la seule pièce de cet auteur appréciée dans notre groupe), l’ouverture tchèque de Balakirev, ma fantaisie serbe et enfin mon Sadko. Sadko passa avec succès ; l’orchestration satisfit tout le monde et je fus rappelé à plusieurs reprises.

Hector Berlioz, lorsqu’il vint chez nous, était déjà un vieillard et, bien que vaillant durant le concert, était en butte à des maux fréquents, ce qui le rendait indifférent à la musique et aux musiciens russes. Il passait la plupart du temps étendu sur sa couchette, ne voyant que Balakirev et les directeurs des concerts.

Pourtant, un jour, on lui fit entendre la Vie pour le Tsar au Théâtre Marie, mais il ne resta même pas jusqu’à la fin du second acte. Une autre fois, la direction offrit un dîner où Berlioz fut bien forcé d’assister.

Je crois que ce n’est pas son état maladif seul, mais aussi l’orgueil du génie et l’isolement qui s’en suit qui expliquent la complète indifférence de Berlioz pour la vie musicale russe. Au reste, la reconnaissance d’une certaine valeur à la musique russe par les célébrités étrangères se faisait et se fait encore d’un air de protection. Il ne pouvait donc être question de présenter Moussorgsky, Borodine et moi à Berlioz. Était-ce parce que Balakirev se sentait gêné de le demander à Berlioz en raison de l’indifférence qu’il avait montrée, ou bien le compositeur français avait-il lui-même demandé de lui éviter cette connaissance des « espoirs russes » ? En tout cas, nous ne demandâmes rien à Balakirev.

Pendant ses six concerts, Berlioz fit exécuter sa fantaisie Harold, un épisode de la Vie d’un artiste, plusieurs de ses ouvertures, des fragments de Roméo et Juliette et de Faust, ainsi que de petites pièces ; puis, la 3e, 4e, 5e et 6° symphonie de Beethoven et des fragments des opéras de Gluck. En un mot Beethoven, Gluck et « lui ». On doit toutefois y ajouter les ouvertures du Tireur magique et d’Oberon de Weber. Il va sans dire que Mendelssohnn, Schubert et Schumann étaient exclus, et plus encore Liszt et Wagner.

L’exécution fut magnifique : l’ascendant de la célébrité agissait sur l’orchestre russe. Les gestes de Berlioz étaient simples, clairs et beaux. Aucune recherche dans les nuances. Néanmoins, — et je répète ce que m’a dit Balakirev — à la répétition de l’une de ses propres pièces, Berlioz perdit la mesure et se mit à diriger 3 au lieu de 2 ou vice versa. L’orchestre, évitant de le regarder, continua de jouer juste et tout se passa sans incident. En somme, Berlioz, illustre chef d’orchestre de son temps, était venu chez nous déjà accablé par les ans et les maladies et avec des facultés amoindries. Le public ne s’en aperçut pas et l’orchestre le lui pardonna...

.......................................................................................................................................................................

Je ne me souviens pas exactement si c’est au printemps ou à l’automne 1868 que fut donné pour la première fois au Théâtre Marie le Lohengrin de Wagner. Balakirev, Cui, Moussorgsky et moi, nous occupions une loge avec Dargomijsky. Nous avons exprimé à Lohengrin tout notre mépris. Dargomijsky, en particulier, fut intarissable de railleries et de traits empoisonnés. Or, à ce moment, la moitié des Nibelungen était déjà écrite, les Maîtres Chanteurs achevés, cet opéra où Wagner frayait à l’art, d’une main habile et expérimentée, une voie qui menait bien plus loin que celle où nous étions engagés, nous, l’avant-garde russe.

C’est pendant cette saison également que Boris Godounov fut présenté par Moussorgsky à la direction des théâtres impériaux. Le comité de réception était composé alors de Napravnik, le chef d’orchestre de l’opéra, de Mangean, chef de l’orchestre du drame français, de Betz, chef de l’orchestre du drame allemand, et de la contrebasse Giovanni Ferrero. Il fut blackboulé.

La nouveauté et le caractère particulier de la musique ébahirent l’honorable comité. Il reprochait au surplus à l’auteur l’absence d’un rôle de femme plus ou moins important. En effet, dans cette première version, l’acte des Polonais n’existait pas, ni le personnage de Marina, par suite. Certains critiques du comité étaient tout simplement ridicules. Ainsi les contrebasses, jouant par tierces chromatiques dans l’accompagnement du deuxième chant de Varlaam, ont fortement surpris la contrebasse Ferrero, et il n’a pu pardonner à l’auteur ce procédé.

Moussorgsky, chagriné et froissé, reprit sa partition. Mais réflexion faite, il résolut de la reviser entièrement et d’y faire des additions. Il imagina l’acte des Polonais en deux tableaux, ainsi qu’un autre tableau ; la scène où il est raconté que l’anathème a été prononcé contre l’imposteur fut supprimée, et l’Innocent, qui apparaît dans cette scène, fut transporté dans une autre. Moussorgsky s’était mis à ce travail dans le but de présenter de nouveau son Boris à la direction des théâtres impériaux.

CHAPITRE V

Ma nomination comme professeur au Conservatoire. (1871)

L’été de 1871 fut marqué par un événement important dans ma vie musicale. Un beau jour, Azantchevsky, le nouveau directeur du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, vint me trouver et, à mon extrême étonnement, me proposa le poste de professeur de composition pratique et d’instrumentation, ainsi que de directeur de la classe d’orchestre. Évidemment, l’idée d’Azantchevsky avait été de renouveler l’eau devenue stagnante sous son prédécesseur dans l’enseignement de ces matières en le confiant à un jeune. L’exécution de mon Sadko, à l’un des concerts de la Société russe de Musique pendant la saison précédente, avait sans doute pour but de nouer des relations avec moi et de préparer l’opinion publique à ma nomination au Conservatoire.

Conscient de mon manque absolu de préparation au poste qu’on m’offrait, je ne donnai pas de réponse décisive à Azantchevsky et le priai de me laisser réfléchir. Mes amis me conseillèrent d’accepter. Balakirev, qui seul se rendait compte de mon manque de préparation, m’engagea également à accepter, dans le but d’introduire un des siens dans la place ennemie qu’était pour lui le Conservatoire. Finalement, l’insistance de mes amis et ma propre illusion triomphèrent et j’acceptai la proposition qui m’avait été faite. Je devais à l’automne entrer en fonctions sans quitter pour l’instant ma carrière de marin.

Si j’avais seulement commencé à étudier, si j’avais su un peu plus que je ne savais, j’aurais nettement vu que je ne pouvais et n’avais pas le droit d’assumer cette charge, que c’était de ma part aussi stupide que déloyal. Mais, auteur de Sadko, d’Antar et de la Pskovitaine, œuvres qui se tenaient et ne sonnaient pas mal, étaient approuvées par le public et par nombre de musiciens, — je n’étais qu’un dilettante et je ne savais rien. Je le confesse ouvertement et je l’affirme devant tous.

J’étais jeune, confiant en moi, et cette confiance était encouragée : j’acceptai donc le poste de professeur. Or, non seulement j’étais incapable alors d’harmoniser convenablement un choral, je n’avais jamais écrit un seul contrepoint, avais les notions les plus vagues sur la construction de la fugue, mais je ne connaissais même pas le nom qu’on donnait aux intervalles augmentés et diminués, ni aux accords, sauf à la dominante, bien que je pusse solfier n’importe quel morceau à première lecture et déchiffrer tous les accords. Dans mes compositions, je recherchais le moyen de conduire correctement les parties et j’y parvenais instinctivement et par l’ouïe ; c’est également l’instinct qui me guidait dans l’orthographe. Mes notions sur les formes musicales étaient également vagues, surtout dans les formes du rondeau. Moi qui instrumentais mes compositions avec une couleur suffisante, je ne possédais pas les connaissances voulues pour la technique des instruments à cordes et pour l’emploi du cor, de la trompette et du trombone. Il va sans dire que, n’ayant jamais dirigé un orchestre ni même étudié un seul chœur, je n’en possédais pas la moindre notion. C’est un musicien si bien renseigné qu’Azantchevsky eut l’idée d’appeler au professorat et c’est ce musicien qui n’a pas cru devoir décliner l’offre.

On objectera, peut-être, que tout le savoir qui me manquait était inutile à un compositeur qui avait écrit Sadko et Antar et que le fait même de l’existence de ces œuvres prouvait l’inutilité de cette science.

Certes, il importe davantage d’entendre et de deviner l’intervalle et l’accord que de savoir comment l’un et l’autre s’appellent ; au besoin, on peut apprendre ces termes en un jour. Certes, il importe davantage d’instrumenter avec couleur que de connaître les instruments, comme les connaissent les chefs des fanfares militaires et qui instrumentent par routine. Certes, il est plus intéressant de composer un Antar ou un Sadko que de savoir harmoniser un choral protestant ou d’écrire des contrepoints à quatre voix, nécessaires évidemment aux seuls organistes. Mais il est tout de même honteux de ne pas connaître de pareilles choses et de les apprendre par ses élèves. Au reste, le manque de la technique harmonique a déterminé, bientôt après la composition de la Pskovitaine , l’arrêt de mon inspiration qui avait pour base toujours les mêmes procédés usés, et seuls les développements de la technique que je me mis à étudier ont rendu possible le renouvellement de ma force créatrice par un courant frais et redonné de l’essor à mon activité ultérieure.

Quoi qu’il en soit, je n’avais pas le droit de professer à des élèves qui se destinaient à diverses branches de l’art musical : compositeur, chef d’orchestre, organiste, professeur, etc.

Mais le pas était fait. Ayant assumé la charge, je dus feindre de tout savoir, de tout connaître.

Pour donner le change à mes élèves, je recourais à des remarques générales, aidé en cela par un goût personnel, le don de la forme, celui du coloris orchestral, et pendant ce temps, je me renseignais adroitement auprès de mes élèves. Mais c’est dans la classe d’orchestre que je devais faire preuve de toute la maîtrise dont j’étais capable. J’étais servi par cette circonstance, il est vrai, qu’aucun de mes élèves ne pouvait au début s’imaginer que je ne connusse rien ; et au moment où ils auraient pu me pénétrer, j’avais déjà eu le temps d’apprendre quelque chose.

Qu’en est-il résulté finalement ? C’est que mes premiers élèves qui terminaient le Conservatoire étaient entièrement les élèves de mon prédécesseur et qu’ils n’avaient rien appris par moi....

Ayant étudié à partir de 1874 l’harmonie et le contrepoint, m’étant familiarisé assez bien avec les instruments, je finis par acquérir une bonne technique, ce qui me fut très utile dans ma composition et je pus, d’autre part, être réellement utile à mes élèves. Les générations suivantes des élèves qui passaient dans ma classe de celle de Johansen et ceux qui commencèrent leurs études directement chez moi étaient vraiment mes élèves, et ils ne le nieront probablement pas.

En somme, ayant été nommé sans l’avoir mérité professeur au Conservatoire de musique, j’étais devenu bientôt l’un de ses meilleurs élèves, — peut-être même le meilleur, — par la quantité et la valeur des connaissances qu’il m’avait données.

Lorsque vingt-cinq ans après mon entrée au Conservatoire, mes collègues et la direction de la Société russe de Musique ont bien voulu me féliciter de mon jubilé, c’est cette même pensée que j’ai exprimée en réponse au discours de Cui.

CHAPITRE VI

La Pskovitaine et la censure. — La première représentation de la Pskovitaine. (1872-1873)

Au mois de décembre 1871, Nadejda Nicolaevna Pourhold est devenue ma fiancée. Le mariage devait avoir lieu en été à Pargolovo. Il va sans dire que mes visites dans la famille, assez fréquentes jusqu’alors, le sont devenues encore plus ; je passais presque toutes mes soirées avec ma fiancée.

Mes travaux marchaient toutefois comme à l’ordinaire. La composition de l’ouverture de la Pskovitaine avançait, et sa partition fut terminée au mois de janvier 1872.

Je présentai mon livret à la censure dramatique. Le censeur insista beaucoup, pour que j’adoucisse le texte de la scène du Vetché[8]. Il a fallu me soumettre.

On m’a expliqué, à la censure, que tous les changements devaient tendre à supprimer du livre toute allusion au régime républicain de Pskov. Il a fallu aussi modifier le 2e acte, c’est-à-dire transformer la scène du Vetché en une révolte soudaine du peuple.

Afin de bien comprendre le sujet, Friedberg[9] m’invita un soir chez lui avec Moussorgsky, et nous pria de lui jouer et de lui chanter le 2e acte, qui du reste lui plut énormément. Mais un obstacle subsistait : il y avait une ordonnance de l’empereur Nicolas, autorisant à faire figurer sur la scène les personnages couronnés de l’ancienne dynastie, avant l’avènement de la dynastie des Romanov, dans les drames et les tragédies, mais non dans les opéras. Lorsque j’en demandai le motif on me répondit : « Parce que ce serait peu convenable de voir un tsar lancer une chansonnette. »

Bref, l’ordre impérial existait, et on ne pouvait l’enfreindre. Il m’a fallu agir par des voies détournées.

Durant la décade des années 1870, N.-K. Krabbé était ministre de la Marine. Homme de cour, volontaire, mauvais marin, parvenu à ses fonctions de ministre, parce qu’ancien aide de camp du tsar, grand amateur de musique, de théâtre et plus encore de jolies actrices, il n’était pourtant pas méchant. Feu mon frère Voïne Andreïevitch, excellent marin, homme droit et impartial, était toujours à couteau tiré avec le ministre de la Marine dans tous les conseils, réunions et commissions où tous deux ils siégeaient. Dans les questions navales qu’on soulevait au ministère, leurs avis étaient toujours opposés, et Voïne Andreïevitch défendait avec ardeur ses opinions, en contrecarrant les propositions de Krabbé, lequel n’avait en vue que d’être agréable aux puissants du jour. Quoi qu’il en soit, ils furent constamment en guerre.

À la mort de mon frère, les sentiments d’estime que ne pouvait pas ne pas ressentir à son égard son adversaire, purent se manifester librement. Il fit son possible pour assurer l’avenir de la famille de mon frère et de sa vieille mère. Ce sentiment s’est étendu jusqu’à moi, et je suis devenu son favori. Il m’engagea à aller le voir, se montra affectueux et aimable, et m’invita à m’adresser directement à lui dans toutes les circonstances difficiles.

Les difficultés qu’avait soulevées la censure à propos de la Pskovitaine me suggérèrent l’idée de solliciter son intervention. Il se montra tout disposé à me donner son appui, et s’adressa à cet effet au grand-duc Constantin[10], afin d’obtenir l’abrogation de la vieille ordonnance impériale interdisant la figuration dans les opéras des souverains de l’ancienne dynastie.

Le grand-duc intervint volontiers et, peu après, la censure m’informa de la permission que je recevais de faire figurer le tsar Ivan dans mon opéra, à la seule condition de modifier la scène du Vetché.

En même temps, mon opéra était reçu par le théâtre impérial dont la direction, après le départ de Guedeonov et de Fedorov, fut confiée à Loukaschevitch qui était bien disposé envers notre groupe. Quant à la direction supérieure, mais non officielle, des théâtres, elle était assurée par le contrôleur du ministère de la cour, baron Kister.

Il n’y avait pas de directeur en titre. Napravnik[11], qui visiblement n’était pas bien disposé à l’égard de mon opéra, fut obligé de céder à l’influence de Loukaschevitch, et mon œuvre fut reçue pour être représentée au cours de la saison suivante. Il est certain en tout cas que la réception de mon opéra sur la scène du théâtre Marie fut facilitée par l’intervention du grand-duc auprès de la censure. Je suppose que la direction théâtrale s’est dit : Puisque le grand-duc s’intéresse à l’opéra de Rimsky-Korsakov, il est impossible de ne pas le recevoir.

Napravnik a pris connaissance de la Pskovitaine un soir, chez Loukaschevitch, qui me convia, ainsi que Moussorgsky. Celui-ci, qui rendait toutes les voix à la perfection, m’a aidé à faire valoir mon opéra devant l’assistance. Napravnik n’a pas exprimé son opinion quant à l’œuvre elle-même, mais a fait l’éloge de la netteté de notre exécution.

En général, l’exécution de la Pskovitaine avec l’accompagnement au piano chez Krabbé et plusieurs fois chez les Pourhold, avait lieu de la façon suivante : Moussorgsky chantait Ivan le Terrible, Tokmakov et d’autres rôles masculins, suivant les besoins, un jeune médecin Vassiliev (ténor) exécutait Matouta et Toutcha ; Mlle A. N. Pourhold[12] chantait Olga et la nourrice ; ma fiancée tenait le piano, et moi, suivant le cas, j’exécutais les voix qui manquaient et jouais à quatre mains avec Nadia, lorsque deux mains étaient insuffisantes. C’est également ma fiancée qui a transposé la Pskovitaine pour piano.

Grâce à cet excellent ensemble, l’exécution était parfaite, claire, chaude, et stylisée ; un nombre assez considérable d’auditeurs, très intéressés, y assistaient chaque fois.

.......................................................................................................................................................................

Les répétitions de la Pskovitaine commencèrent par les chœurs. J’y assistais et accompagnais moi-même les chœurs et ensuite les solistes. Pétrov chantait le tsar Ivan ; Platonova, Olga ; Léonova, le rôle de la nourrice ; Orlov, Michel Toutcha ; Melnikov, le prince Tokmakov. Les professeurs du chœur Pomasansky et Azeïev ont beaucoup admiré l’opéra. Napravnik était froid, n’exprimait pas son opinion, mais ne pouvait dissimuler sa désapprobation. Les artistes étaient consciencieux et aimables. Pétrov n’était pas tout à fait content, se plaignait de la longueur et des défauts de la mise en scène, défauts auxquels il était difficile de remédier par le jeu. Il avait raison sous beaucoup de rapports ; mais l’enthousiasme de ma jeunesse ne voulait rien savoir et je m’opposais à toute coupure, ce qui, visiblement, irritait aussi Napravnik.

Après les accords préliminaires des chœurs et des soli, commencèrent les répétitions de l’orchestre. Napravnik était à la hauteur de sa tâche, devinant les fautes des copistes et mes propres lapsus ; néanmoins, il m’irritait parce qu’il faisait des pauses dans les récitatifs. C’est dans la suite seulement que j’ai compris combien il avait raison et que mes récitatifs étaient écrits d’une façon peu commode pour une déclamation libre et naturelle, parce qu’ils étaient alourdis par toutes sortes de figures orchestrales. Il a fallu alléger également la musique dans l’attaque de Matouta contre Toutcha et Olga, en modifiant quelques figures orchestrales. Il en fut de même dans la scène de l’arrivée de Matouta chez le tsar. Le flûtiste Klosé, en soufflant la longue figure legato sans pause, dut enfin s’arrêter, parce que le souffle lui manqua. J’ai dû, par suite, y placer des pauses, pour qu’il puisse prendre haleine. Sauf ces petits défauts, tout le reste marchait bien.

Enfin les répétitions de scène commencèrent. Les régisseurs Kondratiev et Morozov ont beaucoup contribué à la mise en scène du tableau du Vetché. Ils ont revêtu le costume des figurants, ont participé personnellement aux mouvements des masses, autant aux répétitions qu’aux premières représentations de l’opéra.

La première représentation eut lieu le Ier janvier 1873. Les artistes donnèrent toute leur mesure et l’exécution fut bonne. Orlov chantait excellemment dans la scène du Vetché en lançant avec grand effet les chants des libertaires. Non moins excellents se montrèrent Petrov, Léonova et Platonov, ainsi que les chœurs et l’orchestre. L’opéra plut, en particulier le deuxième acte : le tableau du Vetché. On me rappela plusieurs fois.

Durant cette saison, la Pskovitaine eut dix représentations, toujours avec un grand succès et la salle comble. J’étais content, bien que je fusse assez malmené dans les journaux ; seul, parmi les critiques, Cui faisait exception. Soloviev, entre autres, trouvant dans la partition du piano de la Pskovitaine de nombreuses fautes d’impression et voulant sans doute faire allusion à mon professorat au Conservatoire, me conseillait avec fiel « de prendre des leçons. » Rappoport écrivait que je connaissais « à fond les mystères de l’harmonie » (à cette époque je ne les avais pas étudiés du tout) et faisait suivre cette appréciation de tant de mais, qu’il ne restait rien de mon opéra. Théophile Tolstoï, Laroche et Famintzine ne m’ont pas flatté non plus. Le dernier soulignait surtout la dédicace de mon opéra à mon « cher cercle musical » en l’accompagnant de toutes sortes d’insinuations. Par contre, le souffle de liberté dont j’avais animé les Pskovitains alla au cœur de la jeunesse studieuse, et les étudiants en médecine hurlaient à tue-tête dans les couloirs de leur école le chant des libertaires.

CHAPITRE VII

Moussorgsky[13]. — La chute de ses facultés. — Analyse de ses œuvres. (1874)

Depuis la représentation de Boris Godounov, les visites de Moussorgsky parmi nous se faisaient de plus en plus rares, et son caractère changeait visiblement ; il se montrait mystérieux et même orgueilleux. Son amour-propre s’accrut plus encore et sa façon obscure de s’exprimer prit des proportions extraordinaires. Il fut souvent impossible de comprendre quelque chose de ses récits, de ses raisonnements et de ses saillies prétendant à des traits d’esprit. C’est vers cette époque qu’il commença à devenir un habitué du Maly Yaroslavetz et autres restaurants. Seul, ou en compagnie de nouveaux amis, il y demeurait jusqu’au matin en buvant du cognac. En dînant chez nous, ou dans d’autres familles, il refusait presque toujours de boire du vin, mais après, dans la nuit, il allait au Maly Yaroslavetz.

Plus tard, l’un de ses compagnons d’alors, un certain V., me racontait que leur compagnie avait adopté un mot spécial : « se cognacquer», et qu’elle le réalisait dans toute la force du terme.